可俄罗斯却显得格格不入,被西方全面制裁多年,既买不到高端光刻机,也拿不到先进芯片,却始终淡定自若。

更让人疑惑的是,除了中国,多数国家似乎都没陷入这种“芯片恐慌”,这是怎么回事?

俄罗斯的“低需求密码”

俄罗斯的芯片“淡定”,根源在于其特殊的产业结构带来的低需求属性。

过去三十年,俄罗斯的工业发展几乎延续了苏联的路线,资源大多投向重工、军工和航天领域,民用制造业长期被忽视。

在俄罗斯的市场上,很难看到本土的主流手机品牌,汽车制造也停留在纯机械时代,中控大屏、智能驾驶这些需要大量芯片的配置,在俄制汽车上很少见。

这种产业结构导致俄罗斯对芯片的需求天然稀缺,全球芯片采购占比仅0.1%,与民用芯片产业几乎处于绝缘状态。

而真正关乎国家运转的核心领域,比如军队雷达、民用电网、油气管道监控等,对芯片的制程要求并不高。

350nm及以上的成熟制程,就足以满足这些场景的全部需求,完全不需要追逐7nm、3nm这样的先进工艺。

俄罗斯的自主研发也精准匹配了这种需求,所有芯片和设备都以“功能达标、安全可控”为核心,不追求技术领先,只解决实际问题。

这种“需求适配”让俄罗斯从源头避开了“先进制程依赖”的陷阱,自然不用担心高端芯片和光刻机断供。

技术突围

需求决定技术路线,俄罗斯没有跟风西方的先进制程竞赛,而是依托自身遗产走出了差异化创新的道路。

苏联时期留下的半导体技术积淀,成为俄罗斯自主研发的重要底气。白俄罗斯的Planar工厂早在上世纪就为苏联生产光刻机核心部件精密工件台,这项技术被俄罗斯直接复用。

苏联1978年建成的同步辐射加速器,其多层镜技术后来甚至被ASML采纳为行业标准,为俄罗斯的光源研发奠定了基础。

在这些遗产的基础上,俄罗斯没有模仿ASML的技术路线,而是选择了绕开专利壁垒的差异化方案。

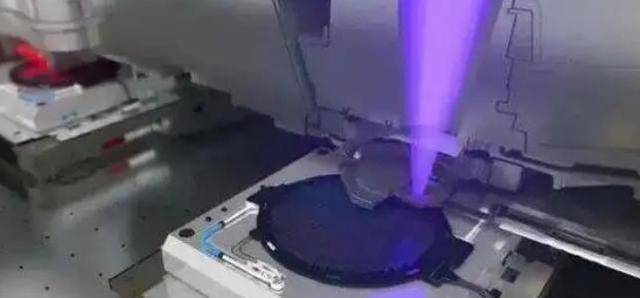

2024年,俄罗斯与Planar合作研发的350nm光刻机完成封闭测试,采用固体激光器技术,适配本土200mm晶圆,完全不依赖西方的汞灯或EUV技术。

这款被外界视为“过时”的设备,却能满足俄罗斯60%以上的芯片需求,覆盖军事通信、航天导航等关键领域。

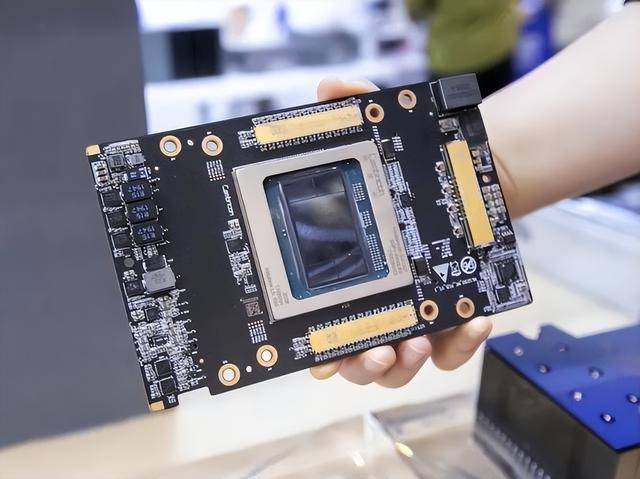

芯片方面,俄罗斯基于自主的Elbrus指令集研发系列产品,已成功应用于核工业设施、石油天然气行业自动化系统,成为关键基础设施进口替代的核心选择。

这种“不追先进、只保自主”的技术路线,让俄罗斯彻底摆脱了对西方高端设备和芯片的依赖。

供应链保障

技术自主之外,俄罗斯还搭建了内外协同的供应链体系,进一步降低断供风险。

本土产能是供应链的核心支撑,俄罗斯最大的半导体企业Mikron获得政府专项基金支持,正在扩大产能,专注于90nm-0.18μm制程芯片的生产。

这些芯片主要供应支付卡系统、国防等关键领域,能够满足国内基础需求,避免了核心场景被“卡脖子”。

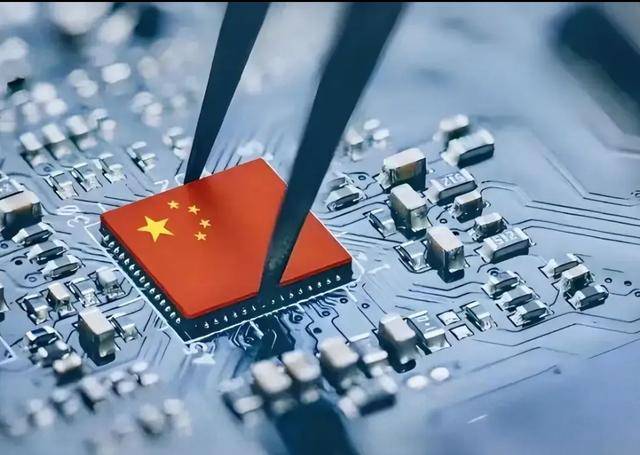

外部渠道方面,俄罗斯形成了以中国为核心的进口格局。

制裁后,俄罗斯89%的进口芯片、80%的半导体材料都来自中国,53%的半导体设备也依赖中国供应。

中国的芯片和设备不仅填补了俄罗斯的供应缺口,还提供了稳定可靠的替代选择,让西方的封锁失去了效果。

除了中国,俄罗斯还通过合法化“平行进口”的方式,搭建了补充渠道。

2022年起,俄罗斯允许通过土耳其、阿联酋等第三方国家采购受限商品,为特殊领域的芯片需求提供了灵活补充。

这种“本土产能打底、中国渠道核心、平行进口补充”的布局,让俄罗斯的芯片供应链具备了很强的抗风险能力,自然不用担心中断。

除中国外,多数国家的“不担心逻辑”

俄罗斯的情况并非个例,除了中国,全球多数国家都没有陷入芯片断供焦虑,背后是相似的产业逻辑。

首先是需求规模的制约,多数国家没有完整的民用电子制造业体系,既不生产海量的手机、电脑,也没有大规模的智能汽车产业。

芯片对他们而言,只是终端产品的附属部件,进口规模小、依赖度低,即便断供,也不会影响国家整体运转,自然无需过度担忧。

其次是产业定位清晰,不是所有国家都把半导体产业作为核心发展目标。对于非科技强国来说,不需要搭建完整的半导体产业链,通过国际市场采购成熟产品,就能满足国内有限需求。

他们不需要参与先进制程的竞争,也不会触碰西方的技术霸权底线,自然不会成为封锁目标,也就没有“卡脖子”的顾虑。

还有就是替代路径多元,这些国家没有刚需束缚,遇到供应限制时,既可以换购其他国家的成熟产品,也可以通过区域技术合作、采购二手设备等方式解决问题。

不需要投入巨额资金和时间研发核心技术,就能轻松规避风险,这也是他们“不担心”的重要原因。

中国为何唯独要直面断供焦虑?

在全球多数国家从容应对的背景下,我国的芯片焦虑显得尤为突出,这并非偶然,而是由我国的产业地位和发展目标决定的。

中国是全球制造业中心,每年生产数以亿计的手机、数千万辆汽车,消费电子、工业物联网、人工智能等领域的发展,催生了海量的芯片需求。

无论是高端的5nm手机芯片,还是中端的汽车芯片,中国的需求规模都位居世界前列,对进口的依赖度长期居高不下,一旦断供,将直接影响众多产业的正常运转。

更重要的是,中国的产业目标是全产业链自主可控。作为科技强国建设的核心支柱,芯片产业不仅关系到民用产业升级,更关乎国家安全。

中国不想在关键技术上受制于人,必须突破从材料、设备到芯片设计、制造的完整技术链条,而这种全面突破,恰恰触碰了西方的技术霸权底线,遭到了精准封锁。

与其他国家不同,中国的发展使命决定了不能依赖国际采购或技术替代,必须主动攻克核心技术,这也让中国成为全球唯一需要直面芯片断供焦虑的大国。

这种焦虑,本质上是大国崛起过程中必然面临的挑战,是追求自主可控必须付出的代价。

结语

全球芯片领域的“担心与否”,从来不是由技术强弱决定的,而是各国产业结构、需求规模和发展目标共同作用的结果。

俄罗斯的“淡定”,源于低需求、差异化技术路线和多元供应链的支撑;其他国家的“从容”,则是因为没有刚需束缚,无需卷入技术博弈。

中国的“焦虑”,是大国发展的必然选择,是追求全产业链自主可控必须面对的挑战。

没有放之四海而皆准的发展模式,各国的芯片之路都应基于自身实际需求。自主可控的核心,不是盲目追逐最先进的技术,而是打造能够保障自身安全运转的稳定体系。

未来,全球芯片格局仍将持续博弈,但各国的选择早已清晰:适合自己的,才是最可靠的。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏